A cavallo tra gli anni ’90 e il nuovo millennio, approdò in Occidente l’onda lunga del cinema dell’orrore orientale. I lavori di semisconosciuti registi giapponesi (e non solo, il fenomeno si estende quasi in contemporanea anche a Hong Kong, in Thailandia e in Corea) iniziano a invadere i nostri cinema, remake vengono prodotti, l’iconografia creepy dei fantasmi di giovani donne coi capelli lunghi – gli yurei, o più correttamente oiwa – diventano patrimonio dell’immaginario collettivo, al pari di boogeymen più familiari e convenzionali, come Michael Myers o Freddy Kruger. A ben pensarci, tale fenomeno di colonizzazione culturale alla rovescia è uno dei primissimi frutti della globalizzazione digitale, che tramite il diffondersi di Internet e del DVD ha reso indubbiamente più agevole il superamento dei confini nazionali per prodotti di questo tipo.

Ciò che presto verrà battezzato J-Horror è un fenomeno profondamente giapponese, non solo per il fatto che l’iconografia e l’estetica dei suoi mostri affonda a piene mani dalle scenografie del teatro tradizionale Kabuki e dalle storie dell’orrore tipiche della cultura nipponica, i cosiddetti kwaidan, ma anche perché è un fenomeno ben radicato nel Giappone degli anni ’90, un paese in profonda crisi economica, in cui risorgono preoccupazioni e ansie per un futuro incerto, dominato da isolamento sociale e alienazione. L’industria cinematografica di quegli anni, anch’essa in profonda crisi, per comprimere gli investimenti decide di finanziare un numero copioso di produzioni direct-to-video a basso costo. È il cosiddetto V-Shinema, o Original Video, il cinema distribuito nelle videoteche del paese, caratterizzato da bassi budget ma allo stesso tempo da un’ampia libertà di sperimentazione da parte di giovani registi emergenti che si arrangiano come possono, sperimentando nuove soluzioni visive per ovviare i limiti del proprio portafoglio. Nakata Hideo, regista di Ringu, e Shimizu Takashi, autore di Ju On, per fare due nomi, iniziano la propria carriera come registi di questo tipo. Ciononostante, i temi di questo tipo di cinema assumono una portata universale che lo rendono estremamente efficace anche per un pubblico non orientale, e ne spiegano gran parte del successo planetario. Vediamo quali.

Le inquietudini della tecnica: dalla macchina al digitale

È facile notare come il J-Horror sia essenzialmente un cinema della crisi, e soprattutto, che la sua storia sia profondamente intrecciata con i nuovi media digitali e le tecnologie visive, insieme all’origine del fenomeno e veicolo del suo successo planetario. Non c’è da stupirsi, allora, che uno dei più significativi temi di queste pellicole sia il ruolo della tecnologia audiovisiva nella nostra vita e i suoi risvolti orrorifici. L’altro è il terrore scomposto che il femminile esercita nei confronti della fragilità dell’uomo giapponese, e non solo sua: i mostri sono tutte donne.

In questi film, quasi sempre le tecnologie sono il mezzo tramite cui il male si manifesta nella nostra vita. In Ringu, di Nakata Hideo, il fantasma di Sadako Yamamura è evocabile solamente tramite la visione della videocassetta maledetta, e il count-down alla morte dei protagonisti è suggerito sempre tramite una chiamata inquietante al telefonino. In One Missed Call, unica opera genuinamente J-Horror nella lunga produzione di Miike Takashi, è ancora il telefono il mezzo tramite cui la presenza maligna anticipa la morte dei malcapitati. In Shutter, del tailandese Banjong Pisanthanakun, l’azione del fantasma è segnalata solamente dalla sua capacità di deformare le fotografie delle sue vittime. In Noroi, mockumentary di Shiraishi Kōji, l’orrore del demone Kabutaba viene colto tramite la visione di un documentario, mentre in Marebito, capolavoro di Shimizu Takashi, la natura vampiresca della donna inquietante che il protagonista ospita in casa viene catturata solo tramite l’esame ossessivo dei filmati delle telecamere a circuito chiuso che il protagonista installa in casa. In Kairo, infine, favola nera di Kurosawa Kiyoshi, i fantasmi inondano il nostro mondo utilizzando Internet come porta di accesso.

Per chi conosce anche superficialmente il cinema giapponese, questo legame tra cinema dell’orrore e tecnologia non stupisce granché. È del decennio precedente la grande ondata del cinema cyberpunk, che si riflette in anime di successo come Akira di Otomo Katsuhiro, e in live action da incubo come 964 Pinocchio di Fukui Shozin, Death Powder di Izumiya Shigeru, e soprattutto, Tetsuo, capolavoro di Tsukamoto Shin’ia. Ciò che cambia, però, nel J-Horror del decennio successivo non è solo il recupero di elementi del folklore tradizionale alla base del racconto orrorifico, ma soprattutto la natura della tecnologia posta al centro della riflessione cinematografica. L’immaginario cyberpunk, infatti, è un immaginario radicato nella seconda rivoluzione industriale. La tecnologia alla base dell’orrore è fatta di metallo, ingranaggi, bulloni, olio-motore, cenere e fumo da combustione. Tale tecnologia è angosciosa perché ci schiaccia sotto la sua efficienza, e si pone come standard di prestazione ottimale a cui l’uomo nei limiti della sua carnalità non riuscirà mai a conformarsi.1 Al centro di un film come Tetsuo, un incubo grottesco di contaminazione e gas di scarico, c’è la problematizzazione del rapporto tra la nostra carne e la resistenza che essa oppone alle macchine di cui ci circondiamo, e il film arriva a delineare l’impensabile di un uomo contagiato dal metallo e completamente ridotto a un ammasso indistinguibile di sangue e parti meccaniche che si lancia a velocità ipercinetica per le strade di Tokio, a simboleggiare il delirio produttivista di una società che non si ferma mai. È esilarante, in questo senso, la sezione in cui al protagonista cresce una trivella gigante al posto del pene.

In Occidente, queste tematiche sono al centro della riflessione di un maestro come David Cronenberg, in opere fondamentali come Videodrome e La mosca.

Il J-Horror, invece, abbandona il gas di scarico della cultura cyber e approfondisce il discorso sul rapporto con la tecnica concentrandosi maggiormente sulla natura dei media e della tecnologia audiovisiva. Se vogliamo, dalla seconda rivoluzione industriale si passa alla terza: quella della società dell’informazione, dell’Internet e dei nuovi media. Non è una differenza da poco. Il cyberpunk è ossessionato dalla corporeità e dalla sua irriducibilità alla tecnica, mentre il J-Horror predilige riflettere maggiormente sulla relazione che le nostre tecnologie intessono col nostro sguardo. Questo si riflette nel fatto che i maggiori capolavori di questo tipo di cinema non pongono alcuna enfasi su dettagli splatter, legati appunto agli umori più concreti della nostra carne. È del decennio precedente la saga di Guinea Pig, trionfo del granguignolesco e dell’eccesso. Se il cyberpunk conseguentemente predilige uno scenario scopico di ipervisibilizzazione – tutto deve essere mostrato, ogni particolare disgustoso deve essere catturato dallo sguardo della macchina da presa, il fuori campo ha un ruolo minimo – il J-Horror al contrario è un cinema etereo, di pura indeterminatezza, in cui l’orrore non è quasi mai mostrato, ma solo alluso, rimandato, accennato, atteso. Il suo è un orizzonte scopico sottrattivo: l’angoscia è un prodotto della sospensione e dell’indeterminatezza causata da un mostro che si rivela molto, molto poco, in un rimando constante a un fuori campo la cui funzione gioca un ruolo chiave. Questo induce una riflessione di carattere metacinematografico. Se, come vedremo, i capolavori del J-Horror tendono a denunciare con forza la dimensione alienante e disumanizzante delle tecnologie e del tipo di sguardo che esse invocano – uno sguardo panottico, totale, a cui nulla sfugge – di contro la grammatica cinematografica di questi film tende a funzionare all’opposto, ossia ponendo al centro del discorso la potenza evocativa di ciò che si sottrae alla visione diretta.

Ringu: l’immagine-fantasma

Esempio emblematico di queste tematiche è Ringu di Nakata Hideo, capostipite e insieme vertice del filone, reso famoso qualche anno dopo dal remake a stelle e strisce di Gore Verbinski. La storia è la seguente. A una giovane madre capita malauguratamente di guardare una videocassetta misteriosa, il cui contenuto è di difficile e inquietante interpretazione. Diventa quindi il target di un’entità malevola, il fantasma di una bambina demoniaca, Sadako, che entro sette giorni dalla visione uscirà dal televisore con lo scopo di ucciderla. Il meccanismo della deadline risulta particolarmente efficace nella costruzione della tensione e dell’angoscia, mostrando una protagonista alle prese con una corsa contro il tempo per scongiurare l’inevitabile. Il film è molto sobrio: non presenta jump-scares, la colonna sonora è presente ma non invasiva, e come abbiamo detto, le morti non vengono mostrate, se ne vedono solo gli effetti negli sguardi deformati dal terrore delle vittime.

L’indimenticabile scena finale di Ringu

L’indimenticabile scena finale di Ringu

Ringu è, in definitiva, proprio questo: un film sulla colpa dello sguardo.2 L’occhio, in Ringu, è sia causa che mezzo di morte. Sadako, una volta nel nostro mondo, uccide fissandoti. Non a caso, del suo volto coperto dalla fitta trama di capelli neri lo spettatore può cogliere solamente il suo occhio crudele. Le sue vittime, invece, muoiono perché hanno commesso il peccato imperdonabile di indulgere nel vedere. Vedere cosa? L’immagine televisiva della cassetta maledetta. Come e più che in Videodrome di Cronenberg, in Ringu è la televisione che è mortifera. Essa è il mezzo di accesso all’inferno di Sadako, il canale tramite cui il suo corpo storto striscia fuori nel nostro mondo (intuizione già presente, va detto, in un gioiellino come Demoni di Lamberto Bava, ripreso poi da Craven nella sequenza di apertura di Scream 2). È la televisione, quindi, che rende reale il fantasma: in un senso fondamentale, Sadako esiste solo se viene vista. Uccide solo se il nostro sguardo viene contaminato dall’immagine che fluttua minacciosa nel televisore, uno sguardo che non può uscire in alcun modo dall’orizzonte scopico delle immagini digitali: non a caso, l’unico modo per scoprire di essere stati maledetti è guardando le distorsioni che la maledizione produce sulle proprie fotografie. Guardando, quindi, un’altra immagine digitale (elemento ripreso con analoga efficacia in Shutter).

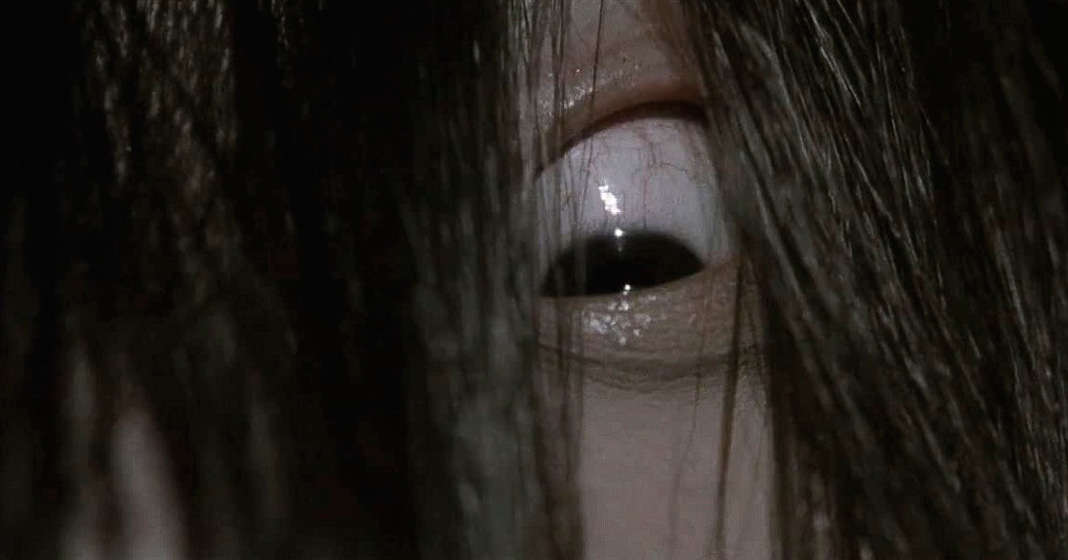

L’occhio assassino di Sadako

L’occhio assassino di Sadako

Ha a che fare con lo sguardo, ancora una volta, anche la risoluzione drammatica del film. La protagonista si salva perché capisce che l’unico modo per sfuggire al demone è replicare e diffondere la cassetta maledetta, e renderla di conseguenza disponibile a ulteriori visioni. Ci si salva, quindi, rendendosi corresponsabili della maledizione dello sguardo, partecipando attivamente alla sua diffusione, ampliandone la viralità e diffondendone il contagio. Una viralità che diventa presupposto narrativo funzionale ai seguiti, ovviamente, ma che coglie un aspetto fondamentale delle (per l’epoca) nuove immagini: la loro replicabilità infinita, e quindi, l’impossibilità reale di sbarazzarcene davvero.

Al cuore di Ringu, soprattutto, giace un’intuizione estetica e teorica di grande potenza. Nel momento in cui Sadako diviene reale solo nell’atto del vedere le immagini su schermo, il film sovrappone e fa coincidere il fantasma con l’immagine video. Sadako esiste in quanto immagine, l’immagine video esiste in quanto fantasma. Esiste una tesi nascosta, quindi, nel capolavoro di Nakata, una tesi sullo statuto ontologico delle immagini nella società contemporanea: le immagini della televisione (ma, potremmo dire, dei social media e della società del virtuale nel loro complesso) condividono la stessa sostanza dei fantasmi. Sono fantasmi.

Ringu, in questo senso, è una lucida rappresentazione di una tesi elaborata già da Gunther Anders ne L’uomo è antiquato, già nel lontano 1956. Secondo il filosofo tedesco, le immagini televisive sono inficiate da un’ineliminabile ambiguità ontologica, nella misura in cui scompaginano i dualismi tradizionali di realtà-apparenza, presenza-assenza. Gli eventi catturati dallo schermo televisivo sono indubbiamente presenti quando invadono le nostre case, ma allo stesso tempo non lo sono, perché recidono la nostra capacità di reagire a essi, come faremmo invece se ne facessimo davvero esperienza reale. Il rapporto che ci fanno instaurare col mondo è unilaterale, nella misura in cui il mondo rappresentato agisce su di noi tramite ciò che vediamo, ma noi non possiamo agire su di esso, nei suoi confronti siamo impotenti. Più accendiamo l’apparecchio, più evochiamo fantasmi, più ci assuefacciamo ai morti, e quindi, più perdiamo contatto con la materia viva del mondo. Il telecomando diventa una tavoletta ouija per i nuovi spettri.

In Ringu questi temi sono tutti presenti con grande efficacia. Sadako entra nelle nostre case quando accendiamo il televisore, subiamo la sua presenza senza la possibilità di reagire. Siamo inermi e impotenti di fronte alla sua minaccia. Il fantasma-immagine entra in conflitto con il nostro piano di realtà, cerca di sovrapporsi a esso, e noi non possiamo far altro che subire. In una società in cui l’immagine diventa pervasiva, potenziata dai nuovi strumenti digitali che la rendono replicabile all’infinito, Nakata ci dice che non c’è via di scampo, nessuna via di uscita alla dittatura dei fantasmi. Il peccato originale dello sguardo nei loro confronti è stato commesso, ora l’unica cosa da fare è propagarlo tramite la sua riproduzione nella speranza di sopravvivere. In un finale dal nichilismo cupo ed esasperante, Ringu suggerisce che l’unico modo per vivere in una realtà sociale alienata, devastata dalla perdita di contatto con il mondo e dal prevalere delle immagini-fantasma che recidono ogni legame con la vita e col sangue di ognuno di noi, è partecipare attivamente alla sua scomparsa, al suo diventare fantasma.

Kairo: tutto è fantasma

Il discorso teorico presente in Ringu (che non si limita certo a questo: il film è anche una bellissima riflessione sulla maternità, presente con maggior forza anche nel successivo e bellissimo Dark Water dello stesso regista) sottende gran parte della produzione horror di quel periodo, dal già menzionato Shutter al cinese the Eye dei fratelli Pang, in cui il tema dello sguardo è reso in misura se possibile ancora più centrale nell’idea che siano gli occhi stessi della protagonista, sottoposta a un trapianto di cornea e costretta suo malgrado a vedere i morti, l’origine dell’orrore. Nessun epigono però ha ripreso il discorso di Nakata portandolo alle sue estreme conseguenze come Kurosawa Kiyoshi nel suo Kairo. A parere di chi scrive, il più bel film horror degli ultimi trent’anni, purtroppo non molto conosciuto quanto meriterebbe.

La trama di Kairo è la seguente. I morti ritornano tra i vivi tramite la rete. Il mondo inizia quindi a essere popolato da presenze inquietanti, che però, a differenza di Sadako, non hanno intenzioni malevole. Il loro scopo semmai è quello di starci vicino, di chiederci aiuto contro la condizione di solitudine eterna a cui sono condannati. Questo, tuttavia, genera nei vivi un effetto di assoluta, totale, prevaricante disperazione. In un mondo pieno di fantasmi dolenti, i vivi si suicidano in massa, causando, nelle concitate e surreali scene finali, la fine del mondo.

Nella sua apparente semplicità, il film è una fotografia disperata e disperante di una società e di una generazione. Racconta della società giapponese, drogata di una tecnologia che allontana invece di connettere, una società di individui profondamente soli, ma racconta anche della nostra società, non troppo diversa, anticipando forse profeticamente alcuni degli esiti più infausti dell’era dei social media. Il racconto però travalica le coordinate sociali in cui è facilmente ascrivibile, e diventa un film metafisico, con una tesi precisa sull’esistenza umana, la morte e l’impossibilità della speranza. La morte, secondo Kurosawa, è isolamento eterno: una condizione di assoluta disperazione da cui i fantasmi cercano di fuggire per chiedere aiuto ai vivi. Non ci è lecito sperare in nulla dopo la morte, perché oltre la soglia non c’è il paradiso, né tanto meno il nulla assoluto di epicureo conforto, semmai l’inferno della solitudine eterna. Non solo: il film è tutto teso, nelle soluzioni tanto narrative quanto estetiche, a mostrare come non ci sia reale distinzione tra i vivi e i morti, accomunati dal medesimo destino di solitudine. L’inferno dopo la morte è una prosecuzione dell’inferno di alienazione che esiste già qui. Non c’è ragione di essere vivi, né di essere morti, una condizione che rende lo stesso atto suicidario, grande protagonista del film, profondamente paradossale: non ci si uccide nella speranza di una via di fuga, ma come accettazione rassegnata del nostro inevitabile destino di sofferenza eterna. Eloquentemente, le macchie e le ombre 3 che i suicidi lasciano sul terreno, quelle ombre che siamo sempre stati, una volta che il loro corpo scompare, continueranno a gridare aiuto, in un appello eterno destinato a rimanere inascoltato.

La riduzione del corpo a ombra

La riduzione del corpo a ombra

L’indistinzione che il film tematizza tra vivi e morti è la chiave per comprenderne anche il discorso sulle immagini, che qui viene portato a esiti inediti. Come in Ringu, anche in Kairo l’immagine digitale condivide la stessa natura dei fantasmi, che ora si diffondono tramite internet e non tramite le VHS (in questo, il discorso di Kairo è più immediatamente accessibile alla sensibilità contemporanea). A differenza di Ringu, però, in cui è raffigurato un conflitto in atto tra l’immagine fantasmatica e il mondo reale che soccombe, in Kairo la vittoria dell’immagine è così prevaricante e pervasiva da dissolvere la distinzione stessa tra reale e apparente: siamo diventati indistinguibili dai fantasmi. Il film mette in scena la smaterializzazione stessa dei corpi, nel momento in cui i corpi dei suicidi si dissolvono lasciando nient’altro che una loro proiezione, un’ombra.

Non potremmo essere più distanti dalla metafisica del corpo e della carne del cyberpunk anni’80. L’irrilevanza del corpo è precisamente l’aspetto centrale della società virtuale. O meglio, il corpo stesso diventa assolutamente rilevante solo se catturato dalla virtualità dell’immagine, solo se cessa di essere corpo e si sublima nella propria copia, proiettata e riprodotta in un numero infinito di schermi, che corrisponde a sua volta a un numero infinito di sguardi. Noi siamo ridotti alla nostra immagine, argomenta Kurosawa, che come tale è ovunque e in nessun luogo, presente e assente insieme, riprodotta ovunque tramite il potere degli schermi, vettore di infinita riproducibilità, puramente fantasmatica. Dietro l’immagine, non c’è niente.

La vittoria dell’immagine digitale è, in Kairo, totale. Il film stesso è ricco di soluzioni visive che mettono in crisi la distinzione stessa tra realtà e apparenza, tra realtà e fantasmi. Magistrale in questo senso è la scena di apertura del film, in cui la telecamera si sofferma su uno schermo di un computer in una stanza, nel quale è visibile la stessa immagine dell’inquadratura, in un rimando infinito di immagini pressoché identiche. L’immagine filmica entra nel gioco dell’immagine diegetica, dissolvendo la liceità stessa di chiedersi quale rappresentazione corrisponda davvero al piano della realtà, semplicemente perché una realtà oltre l’immagine non esiste più. Jean Baudrillard avrebbe qui parlato di simulacro, l’immagine segno che non rimanda ad altro che a se stessa: un passo oltre ai fantasmi di Anders, che un rapporto con la realtà, benché unidirezionale, ancora lo mantenevano.

L’abbraccio impossibile di Harue

L’abbraccio impossibile di Harue

Inoltre, poiché il cinema stesso condivide la natura immaginifica delle tecnologie digitali, il film assume un’importantissima dimensione metacinematografica, in una scena che insieme è il centro teorico e drammatico del film. La scena in questione riguarda la protagonista Harue, intenta a navigare nel misterioso sito internet capace di evocare i fantasmi. Così Andrea Termini ne Lo Specchio Scuro descrive la sequenza:

«Harue vede a un certo punto apparire sullo schermo un’immagine che la ritrae di spalle e seduta al computer: girandosi verso la porta socchiusa dietro di sé, Harue realizza che si tratta della soggettiva di qualcuno o qualcosa che la sta spiando, riprendendo e trasmettendo alla rete in tempo reale. Da qui in poi tutta la sequenza si articola sull’alternanza serrata di piani che inquadrano Harue direttamente ad altri che stringono invece sempre di più sul filtro deformante e distorto dalle interferenze costituito dalla soggettiva trasmessa al computer, più volte inquadrata attraverso l’ulteriore soggettiva della ragazza. Si viene a creare così una trama di sguardi che si riverberano in un infinito rimbalzo di punti di vista, con la scelta fondamentale da parte di Kurosawa di mantenere fisso il perno prospettico della macchina da presa e montare secondo una dialettica di campo-controcampo le immagini di primo livello e quelle presenti sul computer».

Quella che Kurosawa mette in scena qui è la soggettiva dell’occhio cinematografico stesso. Una soggettiva che, cosa tipica nei film dell’orrore, corrisponde allo sguardo alieno di un’entità, di un fantasma che ci scruta. Il cinema stesso, quindi, diventa spettrale, il punto di vista di un soggetto che è esso stesso un fantasma. Harue è scrutata dall’immagine cinematografica, che è la stessa immagine che vede proiettata nello schermo del suo computer, e che corrisponde a sua volta alla soggettiva di Harue stessa. Quale delle tre immagini sia primaria, è indecidibile: non esiste altro che l’immagine fantasma e la serie delle sue riproduzioni. A questo punto, Kurosawa rende palpabile la coincidenza tra Harue e la propria immagine, segnando la riduzione della prima alla seconda. Harue, infatti, si alza e fissa il punto vuoto da cui dovrebbe scaturire la soggettiva fantasma, e che ora coglie solamente il mezzo busto della donna. Sorride, ed estende le braccia in un abbraccio impossibile, circondando goffamente il vuoto della propria immagine. In tal modo, riconosce il nulla che sta dietro l’immagine, la scomparsa della realtà e il trionfo del fantasma, e allo stesso tempo accetta di scomparire nella propria immagine, accettando il destino di isolamento assoluto a cui siamo destinati. Qualche minuto dopo, probabilmente proprio in seguito a questa accettazione, Harue si toglie la vita.

———

Note:

2) Come già rilevato in M. Lolletti – M. Pasini, Storie di fantasmi: il nuovo cinema horror orientale, Foschi, 2011.

3) L’iconografia delle ombre come residuato dei corpi quando scompaiono ricorda uno degli aspetti più tragici del bombardamento atomico subito dal Giappone nell’agosto del 1945, come dimostrano le storiche foto di Matsushige Yoshito. A Hiroshima, i corpi annientati dall’esplosione hanno lasciato il posto alle loro ombre sui resti degli edifici.

———

Immagine di copertina:

un fotogramma da Shin’ya Tsukamoto, Tetsuo, 1989.