(S. Dagerman, Il nostro bisogno di consolazione)

La psicoanalisi è nata e si è tramandata come una disciplina atea. Freud vedeva nella religione un subdolo tentativo da parte dell’uomo di proteggersi dallo schiacciante strapotere della natura o, più in generale, uno strumento di consolazione che attenuasse l’umana miseria della vita mortale. Per poter sussistere come tale, la civiltà deve imporre a ciascuno di noi una serie di rinunce pulsionali improrogabili, necessarie a salvaguardare la nostra specie da ciò che eccede il suo controllo, così come da sé stessa. Nel loro intimo, scriveva Freud a Theodor Reik, «gli uomini sono un branco di lupi» (T. Reik, Trent’anni di psicoanalisi con Freud, Newton Compton, p. 15): spietati, egoisti, capaci di fare branco solo per coltivare il proprio egoismo. Ecco perché, per evitare di sterminarsi gli uni con gli altri, essi devono accettare il compromesso cautelare della nevrosi. E tra tutte le forme di risarcimento che la civiltà offre all’uomo in cambio della rinuncia pulsionale, la religione è senz’altro la più infida, la più incline a sfociare nella nevrosi collettiva, o persino nel fondamentalismo delirante delle masse.

In maniera simile, Jacques Lacan (autoproclamatosi sino alla fine un fedele continuatore dell’insegnamento freudiano) considerava la religione un’inaffondabile industria di senso, un macchinario maligno deputato ad attenuare con l’inganno l’impatto con la brutalità del reale. Laddove la scienza e la psicoanalisi si prefiggono di separare l’uomo dai suoi miraggi narcisistici, la religione interviene a ricoprire i vuoti, a convertire l’angoscia dell’insensato nella consolazione redentrice del senso. La religione ci illude di poter soggiogare l’orrore del vuoto, di sottrarci alla violenza del caos e, proprio per questo, il suo messaggio non potrà che trionfare tanto sulla scienza quanto sulla psicoanalisi. Da questa prospettiva, non c’è via di scampo: religione e psicoanalisi sono inconciliabili. La prima, avida e plurimillenaria, finirà per inghiottire la seconda, fragile e desolante.

Se assumiamo un’altra prospettiva, tuttavia, se cioè pensiamo la religione prescindendo dal suo regime di significazione, il rapporto con la psicoanalisi si complica. È infatti curioso che alcuni degli argomenti più distintivi – nonché sconsolanti – della dottrina freudiana siano i medesimi che attraversano le pagine del testo biblico. Non si tratta di una semplice affinità tematica, ma di una complicità logico-ermeneutica: nei loro momenti di riflessione più estremi, nelle speculazioni che correvano sul filo del paradosso, gli atei Freud e Lacan hanno finito per appellarsi a piene mani agli episodi della Bibbia. La psicoanalisi della dissacrazione, quella che pone l’uomo davanti al trauma del disincanto, è una psicoanalisi dichiaratamente biblica. Se letti al di fuori delle loro cornici moralistiche, questi episodi non fanno sconti a nessuno: sono ricettacoli di violenze, massacri, violazioni oltraggiose e castighi aberranti. Con un clamoroso rovesciamento di prospettiva, l’insegnamento biblico sembra neutralizzare – piuttosto che nutrire – il nostro bisogno di consolazione. La ricerca della benevolenza, del senso che promette di lenire l’angoscia dell’insensato, lascia il posto a un’agghiacciante scenario di esasperazione della miseria umana.

A loro volta, anche le affinità bibliche della psicoanalisi svelano il medesimo trucco del “doppio fondo” insito nella pratica freudiana. Siamo soliti immaginare la psicoanalisi come un particolare tipo di terapia, un metodo di cura pensato per alleviare le sofferenze psichiche delle persone. La cultura occidentale descrive la psicoanalisi come un’ennesima (benché a suo modo bizzarra) procedura medica, che agisca sui pazienti per redimerli dal disagio dei loro sintomi. Eppure, come ricordano frequentemente proprio Freud e Lacan, le cose non stanno esattamente in questo modo. Non solo perché, a livello clinico, ciascuna analisi si risolve nell’urto contro la “roccia” della mancanza ma, soprattutto, perché non esiste cura universale: a differenza delle ordinarie pratiche mediche, la psicoanalisi agisce interpellando la singolarità del soggetto, così da renderlo responsabile del proprio essere. La psicoanalisi non esorcizza il malessere, né giustifica il nostro disagio di esseri parlanti, ma ci esorta a prendere posizione rispetto a esso. La psicoanalisi ci domanda cosa è possibile fare con i nostri sintomi.

È un precetto che, formalmente, ricorre a modo suo anche nella Bibbia. I grandi personaggi delle Scritture, da Caino a Noè, da Adamo ed Eva a Giobbe, non sono l’incarnazione di stereotipi vitrei. Le loro vicende non costituiscono verità dogmatiche da estendere su scala universale, quanto piuttosto l’esemplificazione della singolarità in quanto marchio incondivisibile di ciascuno di noi. Il precetto che accomuna la Bibbia alla psicoanalisi, il caso clinico ai personaggi delle Scritture, è proprio l’impossibilità di generalizzare il singolare, di tramutare la contingenza del singolo nella necessità di tutti.

La psicoanalisi non si propone di ricondurre il patologico alla sfera del normale, così come la Bibbia non si prefigge di coprire l’immoralità del peccato con la retorica. Piuttosto, entrambi questi saperi ci conducono verso il fondo dell’abisso, verso la realizzazione di come ciascuno di noi sia portatore di una verità che prescinde da qualsiasi Legge assoluta.

Quel che occorre chiedersi, a questo punto, è quanto la psicoanalisi sia consapevole delle sue radici bibliche o, rovesciando l’argomentazione, quanto la Bibbia comprenda la propria natura psicoanalitica. L’editoria si è sinora dimostrata tutt’altro che sorda alle affinità che legano Bibbia e psicoanalisi. Esistono numerosi studi che hanno interrogato un simile rapporto, o che si sono impegnati a ragionare su uno di questi saperi ispirandosi all’altro. Tuttavia, ciascuno di essi ha avuto sinora un esito unilaterale: si può ragionare sulla psicoanalisi a partire dalla Bibbia o, viceversa, si può leggere il testo biblico con riguardo psicoanalitico, ma in entrambi i casi permane lo strabismo, l’incapacità cioè di restituire la compenetrazione tra le due discipline sotto forma di un medesimo sapere o di uno stesso principio etico. Si tratta di una lacuna che è stata recentemente colmata da La legge della parola. Radici bibliche della psicoanalisi di Massimo Recalcati (Einaudi, 2022), la prima (e riuscita) analisi frontale della coappartenenza tra Bibbia e psicoanalisi. Il merito di Recalcati, in questo senso, è di aver costruito un inedito piano analitico all’interno del quale far dialogare entrambe le prospettive senza subordinare l’una al primato dell’altra.

I capisaldi di questa operazione sono due, la Legge e la parola, concetti che ricorrono tanto nella psicoanalisi quanto nella Bibbia. La tesi, d’altro canto, è una: psicoanalisi e Bibbia non condividerebbero soltanto alcune zone di intersezione, ma sarebbero frutto di uno stesso e medesimo logos. Il rapporto dialettico tra la Legge e la parola che sorregge questo piano di pensiero consente a Recalcati di rilevare, in uno stesso movimento, sia le radici bibliche della psicoanalisi sia il germe psicoanalitico annidato nel messaggio delle Scritture tout court.

A sua volta, l’intero tragitto di questo studio sembra convergere su una distinzione preliminare cruciale, anch’essa dialettica, che potremmo riassumere così: la Legge della parola non è la parola della Legge. È una distinzione che va ben oltre il semplice gioco degli opposti. Del resto, ciascuno dei fraintendimenti che ha tramutato tanto il sapere biblico quanto quello psicoanalitico in un’ideologia o – peggio – in un angusto fondamentalismo, scaturisce proprio dalla confusione tra questi due poli. La parola della Legge è canonica, giurisdizionale, è la parola-laccio che, etimologicamente, rilega il sapere (per quanto ateo o devoto esso sia) in religione, e dunque in macchina di senso, fissazione pietrificante del significato, ingiunzione assoluta al dover essere. La parola che si impone come Legge degenera in uno strumento di potere che coarta – e talvolta devasta – la vita delle persone. Una parola salda, inamovibile, perfettamente centrata sul proprio senso, degenera in sentenza senza appello, nella Legge che perseguita e uccide. Psicoanalisi e Bibbia ci riportano diversi esempi di questo irrigidimento, mostrandoci come, ogni qualvolta la parola si pretenda perentoria, è la Legge stessa a divenire cieca e irrazionale, una Legge che ripudia ogni eccezione, e che si sorregge unicamente sul proprio statuto tautologico: la Legge è la Legge.

La Legge della parola, al contrario, solleva la parola dall’ideale di una padronanza assoluta, agisce come forza attiva che fa proliferare e divampare lo spazio dell’eccezione. Nella loro comune natura, la parola e la Legge convergono verso la medesima meta: ordinare l’informe. Ma, ancora una volta, si tratta di una meta che consegue da vocazioni diverse. In un senso, da quella a rinchiudere le cose in un ordine universale, a soffocare il movimento della singolarità nella morsa debilitante del codice (la parola della Legge); nell’altro, a far «esistere» le cose «in modo nuovo», nel presentare la Legge come ostinata persistenza dell’eccezione (la Legge della parola) (Recalcati, p. 9). Entrambi i poli che stiamo analizzando si impegnano nel costruire opposizioni, delimitazioni, distinzioni, ma laddove la parola che si pretende Legge rimane incagliata nel terreno binario delle discriminazioni (l’essere e il non essere, il vero e il falso, il morale e l’immorale), la Legge della parola opera per differenze invece che scarti. In essa, le eccedenze (ciò che nel primo caso non dovrebbe essere) sono irriducibili, lo scarto vi permane sotto forma di germe per una Legge a venire, che rimetta in moto il lavoro della parola secondo modalità prima di quel momento inimmaginabili. È una Legge singolarizzante piuttosto che segregativa, dell’imprevisto piuttosto che del regolare.

Tanto il Dio biblico quanto l’inconscio si realizzano “pienamente” solo nella parola. In ambo i casi, non c’è un’essenza preliminare a cui ricondurre la legittimità di ciò che esiste. Ecco perché, come sottolinea Recalcati via Lacan, dobbiamo intendere la Legge della parola come un atto di creazione (anziché di mera designazione) che si produce attraverso il taglio: ogni Creazione non procede dalla continuità, dal ripercuotersi incondizionato della Legge, quanto piuttosto dalla separazione tra il Creatore e il Creato. L’esperienza della soggettività passa per lo «stradicamento», lo «strappo», la «rottura» (ivi, p. 113) dall’originario. Lo sforzo più grande della soggettività sta nel comprendere che ciò che è non è inesorabilmente vincolato a ciò che è stato, ma rappresenta un modo inedito (e per questo libero) di essere. L’apprensione biblico-psicoanalitica dell’essere un soggetto si realizza attraverso il «trauma benefico» (ivi, p. 115) di non essere tutto, di non raggiungere mai, pienamente, la coincidenza con il nostro (D)io. Se esiste una necessità che si rinnova nonostante tutto, un qualcosa che puntualmente ritorna, è il nostro fallimento nel voler ricoprire la mancanza, nell’elevarsi a un tutto che coincida senza scarti con l’universalità. Se la parola inaugura il momento logico della mancanza (l’uomo parla proprio perché non è un tutto), la Legge si presenta come la ricorsività della nostra insufficienza. Detto altrimenti, non esiste predeterminazione che saldi la Legge alla parola. Invece che omologarsi all’ortodossia della Legge unica, di tendere a una approssimazione centripeta del singolare all’universale, l’azione della parola è centrifuga, fuori fuoco per definizione: parlare significa portare la Legge della propria singolarità verso quella dell’Altro. L’unicità del soggetto si difende esclusivamente nel lavoro di mediazione con la parola della soggettività che lo eccede. Parlare, in questo senso, è demolire di volta in volta il «miraggio» della nostra autosufficienza (ivi, p. 118).

Del resto, cosa significa il noto adagio biblico del “in principio era il Verbo”, se non che la parola è in sé stessa già atto? La parola che circola cambia lo statuto dei soggetti, solleva loro dal dolore o li annega nella disperazione. Il linguaggio, diceva Lacan, è sì un utensile, ma “cattivo”. Non solo perché, per quanto si tenti di ridurlo a mezzo di comunicazione, il linguaggio ci sfugge, dice troppo o dice troppo poco, non è mai puntuale, mai mansueto. Ma, soprattutto, perché è proprio l’impossibilità della parola di rimanere saldata al proprio significato che inaugura la necessità del singolare, di ciò che sfalda la consistenza dell’unificazione per aprirsi alla “differenza” inconscia dell’“incondivisibile” o, per dirla con Recalcati, al trauma dell’“innominabile” (ivi, 129). E la posta di un’analisi consiste proprio nell’accettare il fatto che, in noi, qualcosa parli al di là di qualsiasi presunta Legge imperitura. Il principio creazionista biblico della parola che instaura retroattivamente la Legge ci restituisce un importante insegnamento sull’etica della psicoanalisi: non patire la parola dell’altro, ma prendere posizione rispetto alla propria insufficienza di esseri parlanti. Come dimostra Recalcati rileggendo pazientemente le vicende dei grandi personaggi biblici, si tratta di estrarre da ognuna di queste vicissitudini, da ciascuno dei grandi nomi delle Scritture, un messaggio del tutto opposto a quello dell’ordinaria morale. Gli esempi della Bibbia ci esortano a mettere in atto la più inquietante verità della psicoanalisi, la Legge di incompletezza quale prima e più importante molla del desiderio. L’apprensione che, come recita il Qohelet, tutto è soffio e nulla permane, è in realtà l’inizio della vita, se intendiamo la vita come il sostegno vigoroso della nostra parola.

Ecco perché, l’esito di un simile accostamento non può che portarci a quello che chiamerei un teismo non teologico: più che giudice, legislatore impassibile o figura del castigo, Dio è la mancanza dell’uomo, ed è per questo che (come chiosa Lacan), Dio è inconscio. Ciascuno di noi, in quanto sospeso tra la Legge e la parola, tra la singolarità e la differenza, è responsabile del fatto di non essere Dio.

———

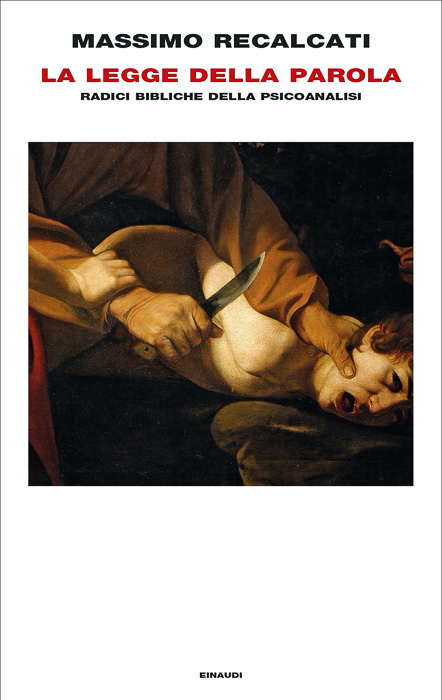

Immagine di copertina:

William Blake, The Body of Abel Found by Adam and Eve, c. 1826, Tate – CC-BY-NC-ND 3.0 (Unported)